編織數據:

片織,從下往上。起針前片(后片)160針,肩60針,2-6-10引返斜肩。前領從肩引返前4行開始2-2-6,后領肩引返剩3次時2-2-3。領口挑110針。前后片縫合后袖籠留6寸。袖子挑110針,均收至68針后袖口55針。帽子起針110針,帽身195針,最后收至9針。

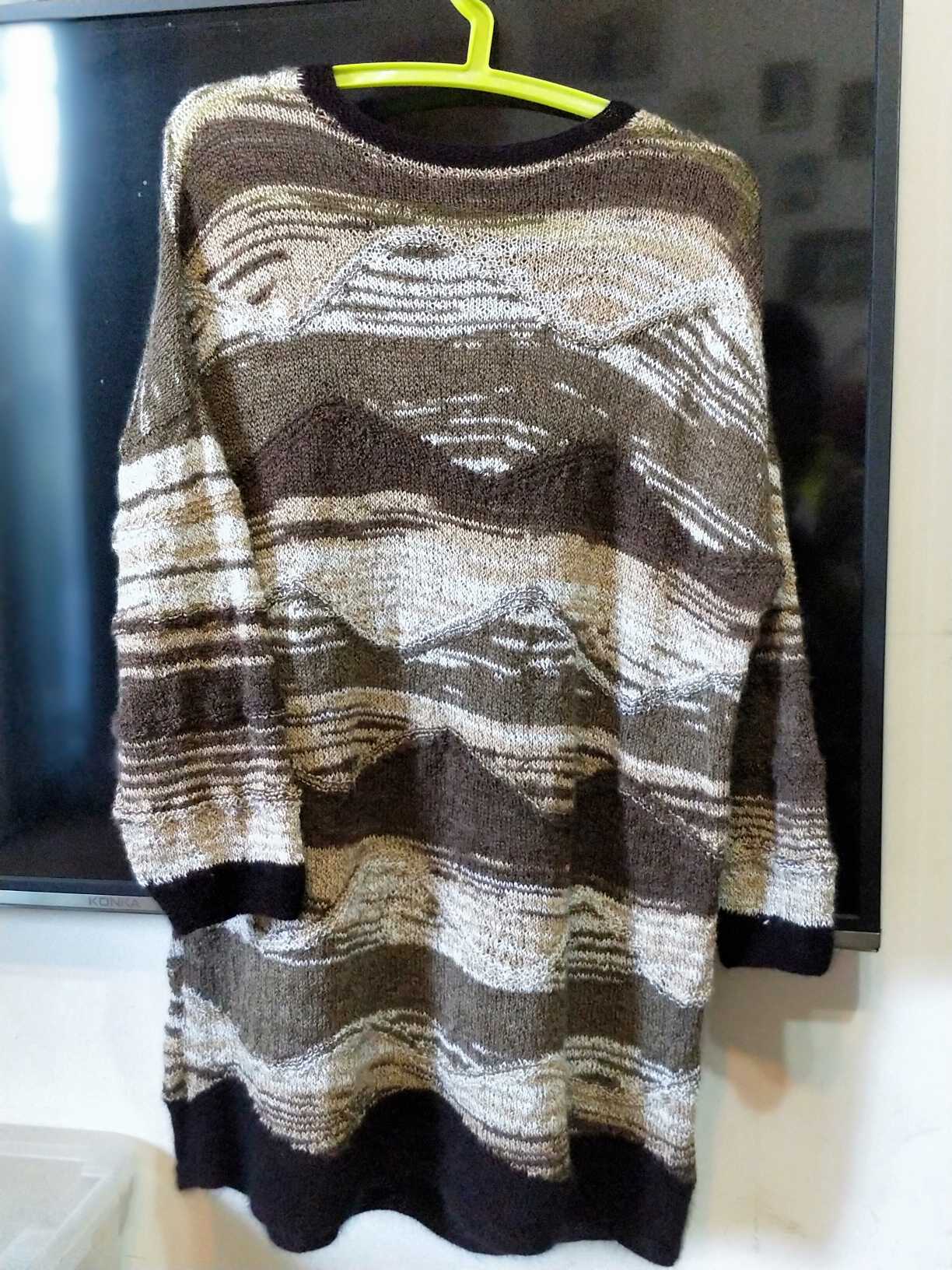

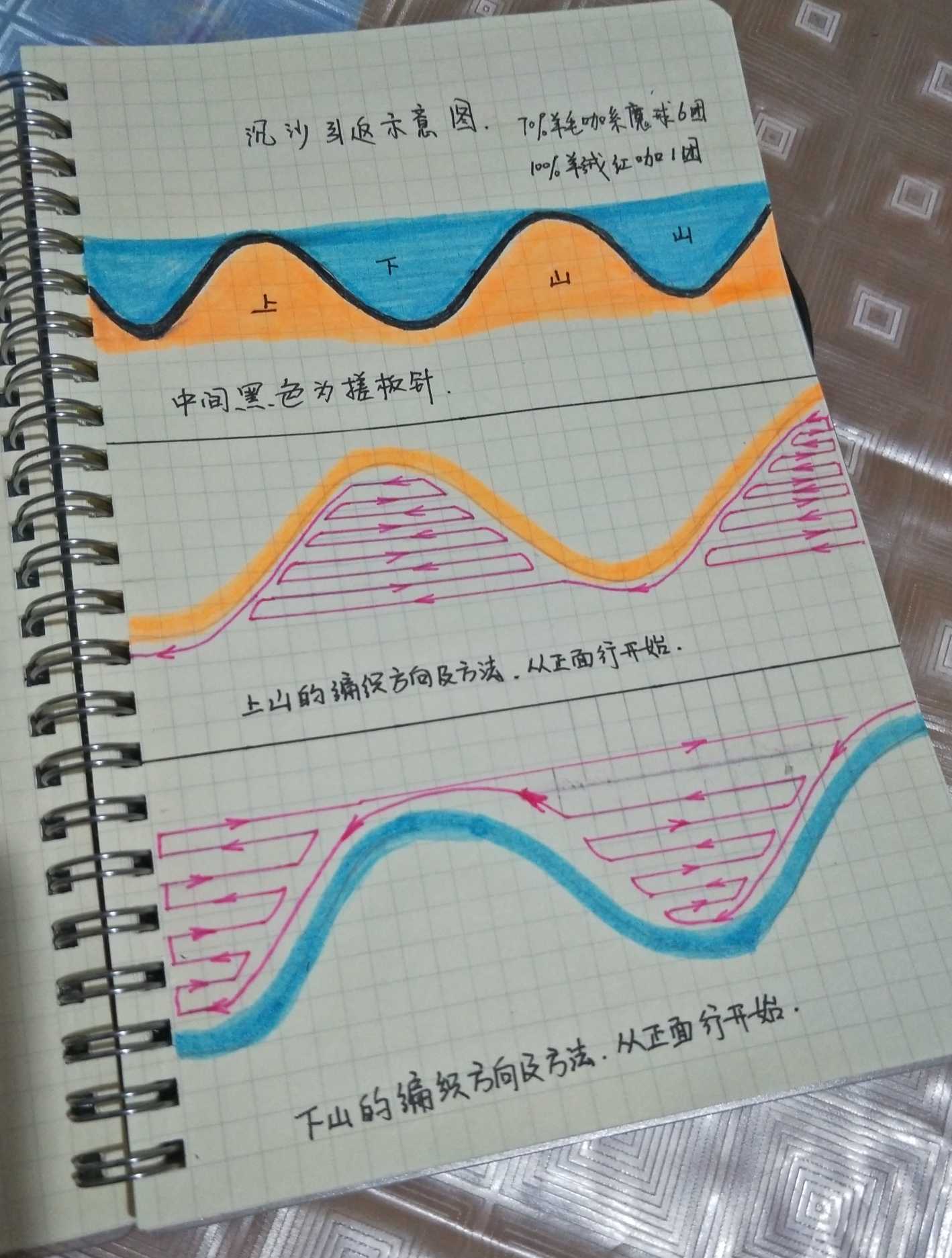

第一次制造的弧度是向上凸起,簡稱為上山。搓板針結束以后的弧度是向下凹陷,簡稱為下山。每一組山峰之間用10多行的下針間隔。看線和粗的粗細而定。我是比較隨性的那一種,有時候10多行搓板針,有時候20多行。

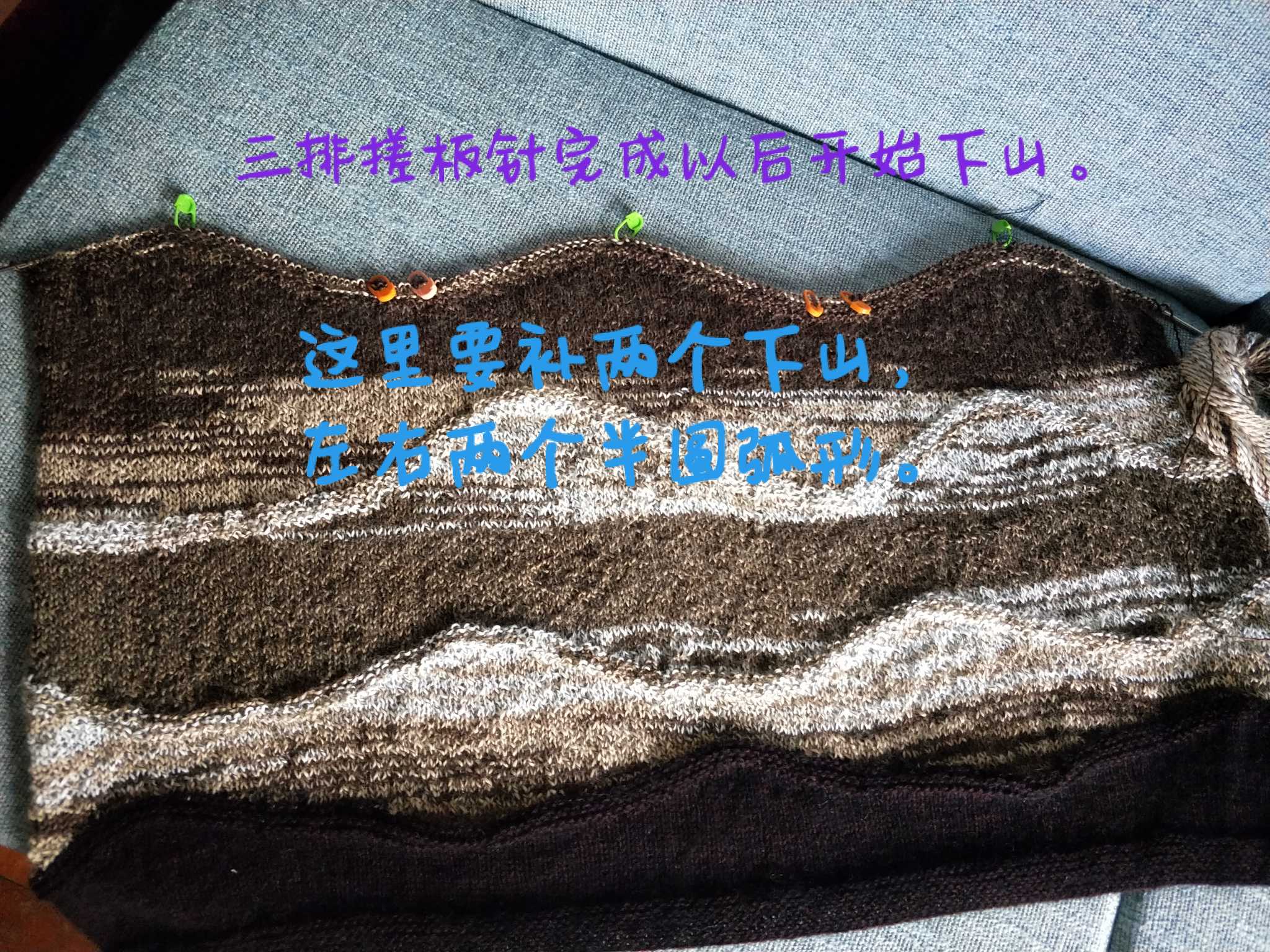

我會在每次上山前用記號扣先標出每一個山峰大概的位置,和山峰的寬度。以及山腳下過渡平緩的距離。這樣更方便在編織過程中查看短行到哪個位置可以折返。

先說上山。其實就是通過短行長度的減少形成山峰。從正面行開始。

右邊如果只有半個上山,那么上山織法等同于斜肩引返的左肩。

左邊如果只有半個上山,那么上山方法等同于斜肩引返的右肩。

中間是完整的山峰,上山的方法就是左肩和右肩的引返方式一起運用,直到形成山頂。

因為是連貫的山峰,上山引返消行每個山峰只消了一半,另外一半在所有上山完成以后,第一行搓板針時消除。

每一次引返留幾針是隨意的,看你自己想塑造山峰的形狀而定。我這一件是每次留兩針、三針、四針的都有。

上山完成以后,織三行搓板針再開始下山哦。

下山其實就是要把之前上峰形成的凹陷填滿。通過短行長度的增加完成。也是從正面行開始。

右邊半個往前織到山腳,翻面折回織到最右邊;再往前比前一行多織幾針;再翻面織回到最右邊。往返幾次直到第一個山峰頂點,填滿第一個半邊。

第一個繼續往前織到兩個山峰的最低處,翻面折回比第一行多幾針,再反面依次增加短行的針數,直到完成第一個下山。

第二個下山的方法與第一個下山的方法一樣。

左邊半個下山從山頂一直織到最左邊,翻面折回織幾針;翻面從正面織回去最左邊,在翻面折回比上一行織多幾針;翻面從正面織回去最左邊,如此往返直至與山頂平齊。最后再織回去最左邊。這樣下山就做完了。

有些姐妹可能喜歡看文字,但是有些喜歡看圖,所以我還是畫了一個簡單的圖解。

下山的引返消行是在下山的過程中同時完成的。

下山完成后織十多行平針再重新開始上山。

掌握了規律以后,其實真的一點也不難。

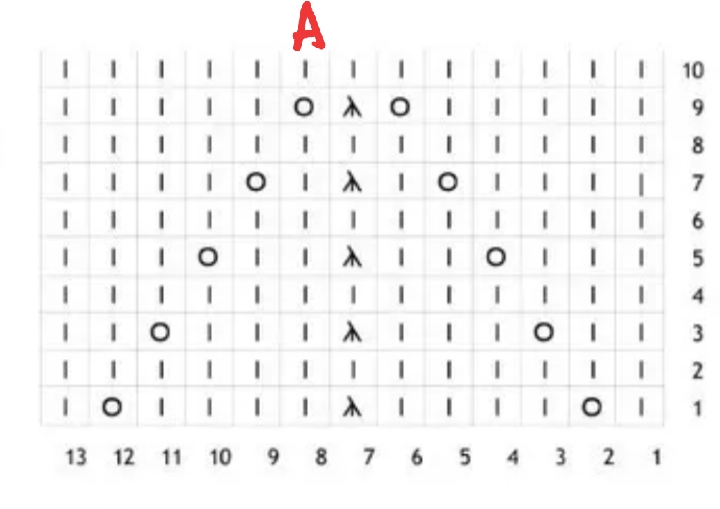

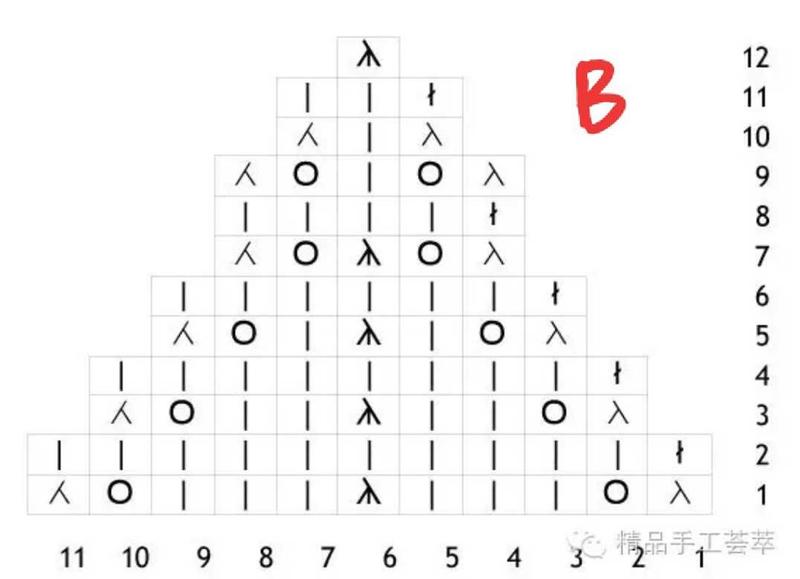

帽子的花樣圖先A后B,A可以多打幾組,B收帽頂針的時候才用的。

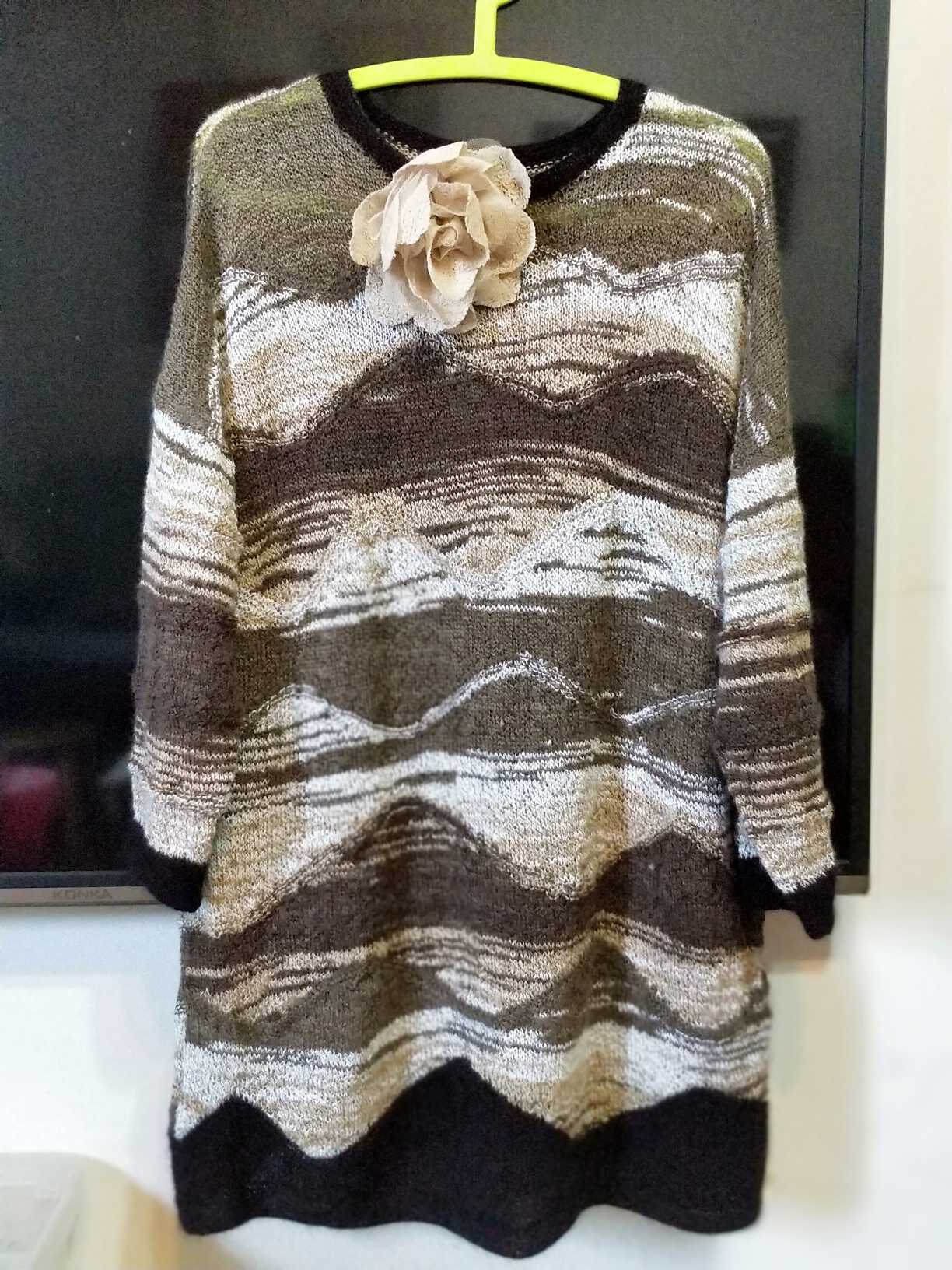

連家里那位也連連夸贊“真好看”!所以家里囤有魔球的,趕緊的翻出來吧!

溫馨提示魔球一般都很細,可以加一根馬海毛哦。我就后悔了,因為我開工了太急了,沒有加!

評論 (共0條評論)

查看更多評論。。。